72 Stunden Reeperbahn

Menu

Ca. 18.30 Uhr, „Elbschlosskeller“

Vier Stufen führen nach unten, dann ist man drin im Keller. Daniel Schmidt nimmt sie, als käme er nach Hause. Er tänzelt die Treppe herab, nickt einigen Stammkunden zu, blickt einmal durch den funzelig beleuchteten Schankraum, schon hat er die Gäste vom Playboy entdeckt. Kurzes Shakehands neben der Jukebox, während Matthias Reim „Verdammt, ich lieb dich“ durch den Raum schmettert. Dann führt uns Schmidt, 38, Shorts, schwarzer Hoodie, Tattoos an Hals und Schläfen, erst mal kurz durch seinen Laden: den „Elbschlosskeller“ auf St. Pauli, gelegen an der Ecke Reeperbahn/Hamburger Berg, verrufen als härteste Kneipe Deutschlands. Etwa zwei Dutzend Gäste sind gerade da, verteilen sich auf die dunklen Holz-Sitzecken, den Spielautomaten und den Tresen, wo das Pils 2,40 Euro kostet. Es riecht nach Schnaps und Schweiß. Der Fliesenboden ist von einem Schmierfilm überzogen, der Fernseher mit Plexiglas geschützt, das Klo: eine Alu-Schüssel wie im Knast. Unzerstörbar wie der ganze Laden. 24 Stunden am Tag hat er auf, 365 Tage im Jahr. Nur während den Corona-Lockdowns war er geschlossen. Zum ersten Mal seit der Eröffnung vor 70 Jahren. „Bei uns verkehrt alles“, sagt Schmidt, „vom Obdachlosen bis zum Millionär. Prostituierte, Süchtige, Sozialpädagogen, Lehrer, Hausfrauen: Zu uns kommen sie alle, und hier unten sind sie alle gleich.“

Der „Elbschlosskeller“ ist auf dem Kiez eine Institution. Und sein Wirt Daniel Schmidt eine feste Größe. Seit 20 Jahren arbeitet er dort, sein halbes Leben hat er auf der Reeperbahn verbracht, mittlerweile zwei Bücher über den Kiez geschrieben. „St. Pauli ist mein Zuhause“, sagt er, „mein Abenteuerspielplatz.“ Die Türsteher, Huren, Trinker, Penner, Granden und Geschichten von St. Pauli, er kennt sie fast alle. Aber auch die Probleme: die Gentrifizierung, die Ballermannisierung, die neuartige Feiermeute, die anhaltende Freier-Flaute.

Wie geht es Deutschlands berühmtestem Rotlichtviertel? Welche Veränderungen hat es in den vergangenen Jahren durchlebt? Was hat die Pandemie mit ihm gemacht? Und überhaupt: Was kommt, was bleibt, was geht? Wir wollen ein Reeperbahn-Wochenende an der Seite von Daniel Schmidt und anderen Kiez-Größen verbringen, um Antworten zu finden.

Rund 22.000 Einwohner hat St. Pauli. Nicht mehr als Eisenhüttenstadt. Der Kiez selbst, das Vergnügungsviertel entlang der Reeperbahn, besteht gerade mal aus ein paar Straßenzügen. Im Grunde ist er ein Dorf. Er kann Himmel auf Erden sein. Und Vorhof zur Hölle. Und immer ist er: im Wandel. Klar, ist ja auch immer was los.

Schon im 19. Jahrhundert bekannt für Bordelle, Schausteller und Rummel, blühte die Gegend oberhalb des Hafens im Wirtschaftswunderrausch der 1950er und 60er-Jahre auf. Die Neonlichter wurden bunter, die Stimmung vergnügter, das Rotlicht-Business potenter. Eine Halbwelt zwischen Kirmes und Kriminalität. „Von organisierten Banden kann auf St. Pauli keine Rede sein“, irrte Helmut Schmidt 1963 als Hamburger Innensenator. Schon damals regierte Wilfried „Frieda“ Schulz, der erste echte „Pate von St. Pauli“. Ab den wilden 80ern übernahmen Zuhältergangs wie die GMBH und die Nutella-Bande das Heft. Die Macht der „Luden“ wuchs, so nennt man sie hier. Männer wie der Schöne Klaus, Karate-Tommy und Dakota-Uwe wurden zu Legenden. Rund 700 kleine wie große Kiez-Ganoven soll es zu den Hochzeiten gegeben haben. Man kennt sie hier noch immer.

Im „Elbschlosskeller“ gehen viele Menschen ein und aus, die diese Zeiten auf St. Pauli erlebt haben. Spinne zum Beispiel. Der bärtige 65-Jährige steht am Tresen und hält hüfthoch seine Bierflasche fest, im Kiez-Jargon die „Knolle“, als habe er einen Revolver gezogen. Ob der Keller die härteste und dreckigste Kneipe ist, die erkennt? „Die dreckigste auf jeden Fall“, sagt der gebürtige Berliner, dem man die Expertise ansieht.

„Elbschlosskeller"-Wirt Daniel Schmidt: „Der Zusammenhalt zwischen Besuchern und Einheimischen, dieses Ehrgefühl, das geht verloren“

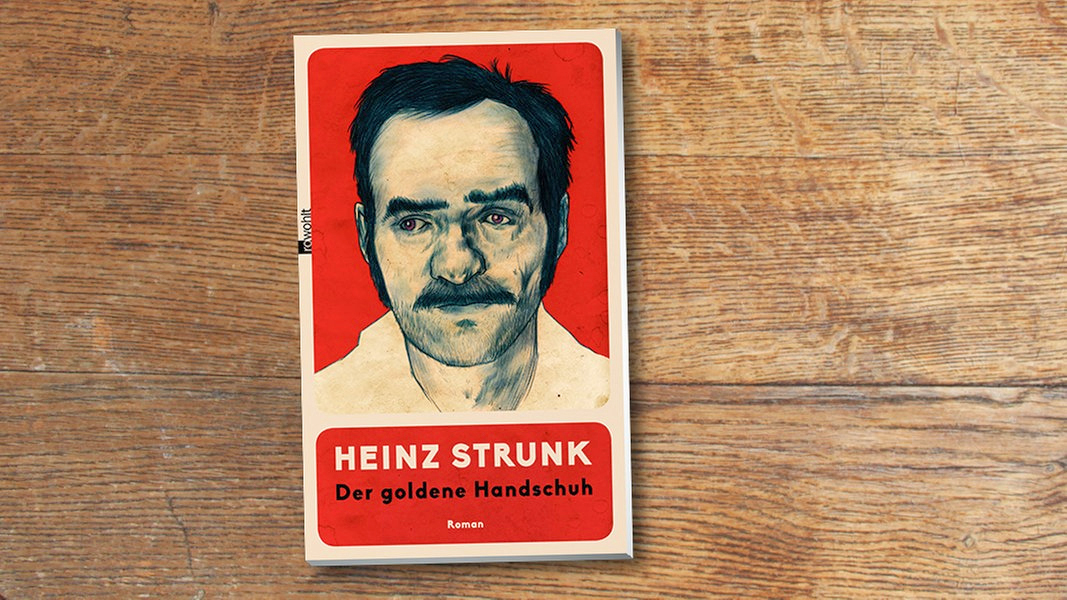

Die Kneipen auf dem Hamburger Berg, der die Reeperbahn kreuzt, galten früher als No-Go-Area für die oberen Klassen. Der „Elbschlosskeller“ konkurrierte mit dem „Goldenen Handschuh“ um den Ruf als übelste Kaschemme. Auch im „Handschuh“ ging es heiß her, der Keller blieb aber stets Sieger beim Kampf um die hartgesottenen Gäste. Bis heute. Obwohl sich das Publikum auf dem Hamburger Berg gewaltig geändert hat, seit vor etwa 15 Jahren der Mexikaner kam – keine Ludenfigur, sondern ein Getränk: eine Melange aus Tomatensaft, Schnaps, Tabascosauce, Salz und Pfeffer. „Einige Bars boten ihn für 50 Cent an, lockten so Studenten“, erzählt Schmidt. Touristen kamen, Schaulustige. Auch in den „Elbschlosskeller“. Nicht jedem gefiel das. Aber gelegentliche Faustschläge gehören im Keller dazu. „Wegen einer Schelle ruft hier niemand die Polizei – damals wie heute“, sagt Schmidt. „Nur wenn einer ein Messer zückt.“ Heute Abend bleibt es ruhig. Ab und zu schwappt der Wochenendwahnsinn in Gestalt kleiner Grüppchen herein. So richtig wird er aber erst morgen durch den Kiez rauschen.

Ca. 18 Uhr, „Elbschlosskeller“

Gut was los am frühen Abend. Spinne ist schon da und trinkt. Matthias Reim ist auch zurück und singt. Die Lieder im „Elbschlosskeller“ sind oft die gleichen. Und da der Keller keine richtigen Fenster hat, ist hier immer Nacht. Schmidts Vater, sie nannten ihn Wodka-Lothar, arbeitete über 40 Jahre lang hier und ging voll in seiner Rolle auf. Er kannte die Luden, die ringsum ihre Mädchen laufen ließen. Neben Vokuhila, Porsche-Brille und Schnauzer trug er eine goldene Rolex am Arm. Seine Kinder hielt er anfangs fern von dieser Welt.

Daniel Schmidt wuchs in einem Hamburger Vorort auf. Er habe „eine Bilderbuchkindheit“ gehabt, sagt er – bis er eines Tages sah, wie sein Vater die Mutter mit der Faust schlug. Bald darauf waren Ehe und Familie am Ende. Schmidt blieb mit seiner Schwester bei der Mutter, verbrachte aber als Teenager viel Zeit im „Keller“. Als er 18 war, fing er an, dort zu arbeiten. Ihm gefiel das Verruchte, er genoss die Partys, vor allem aber mochte er auf dem Kiez schon immer eines: „Die Mischung aus individueller Freiheit und kollektivem Umeinanderkümmern.“ Was ihm heute Sorge bereitet, ist, dass dieser Spirit verloren gehen könnte im wachsenden Sauf- und Party-Tourismus, der den alten, verruchten Kiez zur musealen Kulisse verkommen lässt. „Kulisse für ’nen Film, der nicht mehr läuft“, wie Udo Lindenberg einst sang.

Den alten Spirit des Viertels verkörpert kaum jemand so wie Julia Staron. Sie sitzt ein paar Hundert Meter vom „Elbschlosskeller“ entfernt in der Kneipe „Toom Perstall“ und bestellt ein Astra. Staron, 52, blondierte Haare, kehliges Lachen, studierte Kunsthistorikerin, betrieb viele Jahre lang einen Club am Spielbudenplatz, heute kümmert sie sich als Quartiersmanagerin des Business Improvement Districts Reeperbahn um die Menschen und Betriebe auf St. Pauli. Für Staron markierte der Jahreswechsel 2015/16 eine Zeitenwende. Damals kam es auf St. Pauli zu sexuellen Übergriffen, ähnlich wie in Köln auf der Domplatte. Die Gastwirte, die Türsteher und auch die Polizei waren völlig überfordert. Danach war allen klar: Der Kiez muss beruhigt werden. Staron startete mit ihrem Quartiersmanagementkollegen Lars Schütze eine Initiative, bemühte sich darum, die Zusammenarbeit von privater Security und Polizei zu verbessern und mit einer Öffentlichkeitskampagne klarzumachen, dass Sexismus, Rassismus und Homophobie auf St. Pauli keinen Platz haben. „Irgendwie sind wir gestärkt aus diesem Silvester rausgegangen. Die Bewohner und Betreiber sind zusammengerückt“, sagt Staron. Sie sagt aber auch, dass nach der folgenreichen Nacht viele Gäste St. Pauli eine Zeit lang mieden.

Mit dem neuen Publikum änderte sich über die Jahre auch die Bewohnerschaft. Die Mieten stiegen rasant, und die „alten“, „bunten“ Paulianer, wie Staron sie nennt, wurden immer mehr verdrängt. 2012 listete der britische „Guardian“ St. Pauli auf Platz zwei der lebenswertesten Orte weltweit – noch vor Hawaii und Teneriffa. Aber Staron sieht keinen Grund, die alten Zeiten zu romantisieren: „Insgesamt ist Wandel in einem Stadtteil normal und auch gut. In den 80ern und 90ern war hier bestimmt nicht alles besser.“ Die große Zeit der Luden- Gangs auf St. Pauli war bereits in den Nullerjahren beendet. HIV, der Abschwung in den Großbordellen und die Drogenschwemme hätten den Niedergang befördert, schreibt der ehemalige Polizist Waldemar Paulsen, der jahrzehntelang auf der berühmten Davidwache gearbeitet und ein Buch darüber verfasst hat. Die Luden, oft Koksnasen, die nichts mehr auf die Kette bekamen, fielen dem eigenen Lebensstil zum Opfer. Und osteuropäische Banden übernahmen den Kiez. Der Ehrenkodex, dass man dem anderen Luden eine „Abstecke“ bezahlt, wenn man seine „Hure“ übernimmt, und der Grundsatz „Faustrecht, aber keine Waffen“ wurden obsolet.

Julia Staron, Reeperbahn-Quartiersmanagerin: „In den Achtzigern und Neunzigern war hier bestimmt auch nicht alles besser“

Auf der Reeperbahn kurz nach halb neun. Es riecht nach Bier und Bratfett. Ein paar Schritte weiter, an der „Ritze“ vorbei, machten die Beatles auf der. Bühne des „Star Clubs“ die ersten Schritte ihrer Weltkarriere. Der Gedenkstein für den längst abgerissenen Club ist eine feste Station für die meisten Kiez-Rundgänge. Aber die Tour-Bucher sind rarer geworden, vor allem „Endlich-volljährig-Kids“ und junge Erwachsene säumen die Bürgersteige. Ihnen geht es mehr um Party als Kultur. Oft auch um Exzess. Seit die Corona-Lockdowns vorbei sind, drehen viele der jungen Gäste ein bisschen am Rad, haben Gastronomen der Quartiersmanagerin Staron berichtet. Vielleicht müssen sie was nachholen, vielleicht auch erst lernen, wie das richtig geht: anständig feiern.

Plötzlich rauscht Blaulicht aus Richtung der tanzenden Türme, der beiden Büro-Hochhäuser am östlichen Eingang zur Reeperbahn, an den Neonreklamen der Sexshops vorbei. Die „Schmiere“ kommt, wie es auf der Reeperbahn heißt. Etwa zehn Einsatzfahrzeuge der Polizei passieren. Irgendwo ist wieder was los. Schräg hinter der Polizeikolonne sieht man die wohl bekannteste Brachfläche Hamburgs. Bis vor neun Jahren stand dort die berühmte Esso-Tankstelle, die als „Kieztanke“ zur Kult-Location wurde und von Plattenbauten mit über 100 Sozialwohnungen umgeben war. Alles abgerissen. Ein Investor will hier seit Jahren neuen Wohnraum schaffen, dem Vernehmen nach hauptsächlich im hochpreisigen Segment.

„Mit der Esso hat auch so ein Veränderungsprozess angefangen, die war eine Institution“, sagt Daniel Schmidt. Während die Luden ihre Boliden für 50 Mark waschen und polieren ließen, trafen sich hier Generationen von „Feierbiestern“ zum Vorglühen und zogen dann weiter in die Kneipen und Clubs.

In der Friedrichstraße, um die Ecke des alten Esso-Areals, regiert kurz vor Mitternacht die Party. Schmidt, der insgesamt vier Kneipen führt, betreibt dort die „Meuterei“. Ein paar Gäste mehr könnten es noch sein. Also macht Schmidt den „Koberer“, versucht, Passanten mit flotten Sprüchen zum Eintreten zu animieren. Er hat ein Schild aufgehängt: „10 Mexikaner für 8 Euro“. Jetzt haut er Sprüche raus wie: „Nich so viel sabbeln, reinkommen und trinken!“ Eine Gruppe Engländer kommt rein. Junggesellenabschied. Sie haben den Bräutigam in ein Dirndl gepresst, bestellen viel Bier und Mexikaner. Auf der Tanzfläche hebt der Gefeierte das Röckchen und holt seinen Penis aus dem Stringtanga. Alle anderen singen „Sweet Caroline“. Es gibt Paulianer, die die Schnauze voll haben von all den Junggesell(inn)enabschieden. Aber auch das ist St. Pauli: ein Ort, an dem man sich ohne Scham peinlich aufführen kann. Um für einen Abend Zucht und Ordnung zu sprengen und vom sündigen Leben zu kosten.

Etwas davon bietet auch Eve Champagne an. In Lederdress und hohen Stiefeln stakst die Burlesque-Künstlerin auf die Bühne im „Pulverfass“ am westlichen Ende der Reeperbahn. Sie hat eine Darth-Vader-Maske vor dem Gesicht, bewegt sich zu harten Beats, schält sich Stück um Stück aus ihrem hautengen Kostüm. Nach sieben Minuten steht sie im Slip und mit kleinen Kordeln auf den Brustwarzen da, schüttelt sich, greift sich an ihren Bauch und raunt: „Ich bin zu alt für diese Scheiße!“ Eve Champagne, 37, kann wiehernd lachen. Die falschen Wimpern ragen aus ihrem Gesicht wie die Stacheln eines Seeigels. Sie stammt aus Bremen, ihr Vater fuhr zur See, früh nabelte sie sich ab und trat in der ersten Burlesque-Bar Deutschlands auf – natürlich auf St. Pauli. Später zog es sie ins Team der Travestie- Künstlerin Olivia Jones, heute macht sie ihr eigenes Ding. In ihrer Show treten Menschen aller Geschlechter auf. Manche tanzen. Manche machen Witze. Manche zeigen akrobatische Einlagen.

Die Corona-Pandemie, der jüngste Markstein in St. Paulis Wandlungsprozess, habe vor allem den Künstlern zugesetzt, erzählt Eve Champagne in der Show-Pause. „Ich habe eine richtige Depression entwickelt, weil ich nicht auftreten konnte und in finanzielle Schwierigkeiten kam.“ Heute sei man „noch lange nicht auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit“, sagt sie, „aber einfach happy, dass es weitergeht“. Auch ihr fällt auf: Es kommen immer weniger Hamburger und Kulturtouristen, Musical- und Theaterzuschauer – dafür immer mehr junges Feiervolk.

Ca. 0.20 Uhr, gegenüber der Davidwache

Da steht Axel, auch so ein Urgestein. Wir sind mit Daniel Schmidt unterwegs in der Davidstraße und stoppen für einen Plausch mit dem Türsteher. Axel drapiert genüsslich weißes Pulver auf seinem Daumen, zieht es in die Nase. Kein Koks – bloß weißer Schnupftabak. „Damit hat er die Polizei immer genarrt, wenn er das vor ihnen gezogen hat wie ein Wahnsinniger, ist ja nix Verbotenes“, sagt Schmidt. Und Axel, Glatze, fleischige Nase, Arme wie Kanthölzer, lacht dazu. Der gebürtige Bayer, 63 Jahre alt, war immer ein Junge fürs Grobe, stand in seinen 40 Jahren auf dem Kiez vor etlichen Lokaltüren. Seine Stimme: Extrem kratzig, man versteht ihn kaum. Früher habe er nicht lange gezögert, wenn es an seinen Türen Ärger gab. Heute sagt er: „Die Energie vom alten St. Pauli geht verloren. Da sind Kinder unterwegs. Wir waren da noch aus einem anderen Holz geschnitzt.“

Die Türsteher im Kiez waren und sind verschrien. Nicht wenige gehören Rockergruppen an oder sind ehemalige Luden. Als Herren über den Einlass verdienen einige am Drogenhandel und am Sexgeschäft mit. Manche haben aber auch eine zarte Seele, davon erzählen Axels Unterarme. Sie zeigen riesige Narben. Schmidt, er kennt Axel schon lange, sagt: „Der hat sich selbst verletzt, um sich endlich mal spüren zu können.“ Borderline auf paulianisch. Samstagabend, nahe am Siedepunkt im Partybezirk. Zeit für einen Besuch in der Herbertstraße, St. Paulis berühmter Bordellmeile. Die Sexarbeiterinnen sitzen in den Schaufenstern. Wer hier anschafft, hat es geschafft. Viele Frauen arbeiten auf eigene Rechnung – ohne Lude. Und verdienen mehrere Tausend Euro pro Nachtschicht, die von 20 bis 6 Uhr geht. Freier laufen die Straße auf und ab. Die meisten entspannt. Die Herbertstraße ist an beiden Enden mit Sichtblenden abgesperrt. Frauen dürfen nicht hinein. Die verderben das Geschäft, sagen die Huren. Manche von ihnen sollen einen Eimer Urin bereithalten für den Fall, dass sich doch mal eine neugierige Urlauberin vor ihr Schaufenster verirrt.

Axel, Kiez-Urgestein und Ex-Türsteher: „Die Energie vom alten St. Pauli geht verloren. Da sind Kinder unterwegs. Wir waren aus anderem Holz geschnitzt“

Auch für die Prostituierten war Corona eine Katastrophe. Das Milieu schrumpft ohnehin seit Jahren. Die Pandemie hat diesen Prozess noch beschleunigt. Es fehlt an Freiern. In den 70er-Jahren taxierten die Behörden die Zahl der Huren, die rund um die Reeperbahn in Stundenhotels, Riesenpuffs oder Edelbordellen anschafften, auf rund 2000. Heute mögen es noch ein paar Hundert sein. Es gibt Saunaclubs in jeder größeren Stadt, es gibt Internet- Prostitution, es gibt Tinder – dem Kiez ist das Alleinstellungsmerkmal abhandengekommen. Puffs, Kneipen, Musikclubs und Bühnen schlossen in der Pandemie, haben teils gar nicht wieder aufgemacht. Dagegen eröffnen immer mehr Kioske und Dönerläden. Dort kaufen die Party-Touristen billigen Alkohol und feiern auf der Straße. Sie „cornern“. Das führt zu weniger Umsatz an den Tresen und in den Schankräumen. Aber auch zu mehr Müll, mehr Lärm, mehr Rücksichtslosigkeit.

„Ballermannisierung“ nennen viele Paulianer das Phänomen. Es macht Kneipiers und Clubbetreibern das Geschäft kaputt. Aber es zerstöre auch die Seele des Viertels, sagt „Keller“-Wirt Schmidt: „Dieses Zusammenhalten, egal, woher du kommst, die Beziehungen, die da entstehen zwischen Einheimischen und Besuchern, dieses Ehrgefühl – es geht verloren. Und das ist vielleicht das Hauptproblem heute.“

Nicht nur für Schmidt, auch für viele andere im Kiez gehört es zum Leben, dass man sich umeinander kümmert. Mache er in einer Schicht 500 Euro Trinkgeld, sagt Schmidt, verteile er danach 200 Euro davon an Bedürftige auf der Reeperbahn. Als Corona kam, gründete er mit anderen den Verein „Wer, wenn nicht wir“. Gemeinsam brachten sie Nahrungsmittel, Klamotten und Hygieneartikel zu denen, die sie am nötigsten brauchten: den Obdachlosen und Armen.

Eine davon ist Inge, 52, die seit Jahrzehnten auf der Straße lebt und ihr Lager gegenüber dem „Elbschlosskeller“ vor dem KFC aufgeschlagen hat. Sie sitzt auf einer Matratze und saugt den Rauch ihrer Zigarette ein, als sei er das Letzte, was ihr vom Leben bleibt. Doch während wir uns unterhalten, kommen ständig Menschen auf sie zu. Kiez-Bewohner und -Besucher, die ihr etwas Geld geben oder ihr etwas zu essen und zu trinken anbieten. Daniel Schmidt kennt Inge schon lange. Es sagt: „Auch sie ist ein Beispiel dafür, dass wir uns umeinander sorgen hier. Dass niemand hinten runterfallen soll.“ Klar, es gebe auch mal betrunkene Idioten, die sie beim Schlafen anpinkeln wollten, erzählt Inge. Vor allem aber habe sie Angst, vertrieben zu werden. „Die Reeperbahn soll ja sauberer werden.“

Ca. 5.50 Uhr, Fischmarkt

Die Nacht auf St. Pauli ist zu Ende. Daniel Schmidt ist zu Hause bei seiner Familie. Er macht längst nicht mehr jede Nacht durch. Sonntagmorgens liegt er gern im Bett, manchmal meditiert er, überlässt die Spätschicht Kollegen. Auch er hat sich verändert. Inge schläft. Die letzten Feierwütigen sind noch oben an der Reeperbahn unterwegs. Unten am Fischmarkt gehen die ersten Matjesbrötchen über die Theke. Gut gegen den Kater, in dem St. Pauli der aufgehenden Sonne entgegendämmert. Nein, nicht alles ist hier anders als früher. Das Lebensgefühl am Morgen nach dem Rausch ist das gleiche wie vor Jahrzehnten. Konstant wie die Öffnungszeiten im „Elbschlosskeller“.